科技日报金凤

“这两天,有90多位患者登录 ‘新冠肺炎临床转规辅助决策系统’,医生值班时,登录系统后台,就能看到患者的病情进展,特别是能对高风险患者,进行及时、有针对性的治疗。”目前正在武汉体育中心方舱医院救治患者的南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)副主任医师李勇,自2月4日抵达武汉后,就开始跟疫情较上了劲。

方舱医院内,平均一位医生要照顾近百位患者,新冠肺炎早期病情又复杂多变,如何科学、精准地预测患者的病情变化,提供最科学、最优良的救治方案?

2月上旬开始,武汉与南京,隔空上演了一场科研接力。病程进展、AI算法相互交织、打磨。李勇白天进方舱医院救治患者、收集临床资料,晚上就与南京医科大学公共卫生学院夏彦恺、彭志行教授团队研讨建立多种预测模型。27日,他们研发的“新冠肺炎病程转归病情预测模型”,在武汉体育中心方舱医院正式投用。

江苏省人民医院副主任医师李勇在武汉体育中心方舱医院指导病人使用新冠肺炎临床转规辅助决策系统,受访者供图

三点睡七点起

为了一个问题在线争论到凌晨两点

此前一直在做心内科重症医生的李勇,到了武汉之后才发现,临床医生的压力要比想象的更大。“我们整个救援队要照顾600多名患者。即使轮班值班,一个医生平均每天也要观察寻访近百名患者。”

2月4日抵达武汉后,国家(江苏)紧急医学救援队入驻武汉东西湖方舱医院。李勇每天的工作是,查房、给患者写病程、下医嘱。

“病情早期,很多患者病情多变,很多还有基础病,有的病情还会急速转危。有一次,我遇到一位58岁的患者,胸闷,白细胞计数略高,血氧饱和度96%,心率107次/分,当时我们预判患者转重症的风险比较高,及时让他转院,事实证明,预判是准确的。”李勇说,这让他得到启发,如果能尽早知道哪些轻症患者会转成重症、危重症,是不是就可以早干预、早治疗?有没有可能用数据建模的方式,帮助医生预测病情发展?从2月上旬开始,李勇利用轮休的时间,联合临床方舱医院还有武汉其他医院的临床医生,收集研判患者病情。

同时,他把这一想法,分享给了南京医科大学公共卫生学院院长、国家卫健委卫生应急体系建设指导专家夏彦恺。

“方舱医院收治的是轻症患者,很多医生只能基于患者的症状和此前做的一些医学检测指标来判断病情走势,我们也想尝试一下,借助人工智能等多种算法,有没有可能提前预测病情发展,给临床医生提供参考。”夏彦恺说。

双方一拍即合。随后,武汉和南京开启了临床救治与科研攻关紧张的在线互动模式。李勇虽然可以值一天班,休息两天,但在武汉东西湖方舱医院期间,他几乎每天都要进舱,观察患者病情发展,跟患者聊天,记录他们的病史,收集关键资料。

李勇在武汉体育中心方舱医院查房,受访者供图

下班后,他便带着这些资料回到驻地,由夏彦恺团队将资料录入、建模。有时,李勇凌晨3点跟大家讨论完,早晨7点钟又爬起来上班了,为保证最快的速度,前后方的配合往往是昼夜不分。

到底哪些临床资料能反映病情变化的趋势,这是团队遇到的第一个问题。

“最初,我们从少量患者的数据中,提取了心肌酶、白细胞、淋巴细胞、氧饱和度、肾功能指标等40多类指标,来训练人工智能算法,但发现算出来的结果并不稳定。”李勇说,有时,大家为了解决一个问题,会争论到晚上两点。

就这样,李勇和夏彦恺的团队将算法的结果不断与临床验证、筛选、调整参数。

模型经验证后

27日在方舱医院投入使用

算法预测的结果,与实际的病情走势是否一致?对于病情变化复杂的新冠肺炎,AI是不是足够聪明?

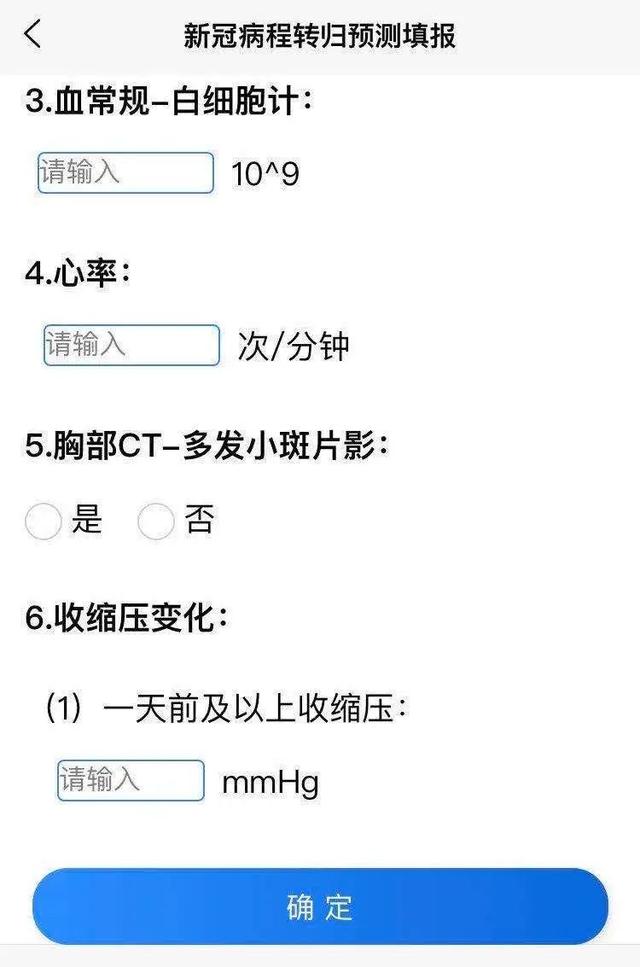

初步模型建立后,团队再次找来200余例病例进行验证,最终,他们发现,在国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案指导下,结合多种机器学习方法和临床预测综合分析,应在病情早期重点关注血氧饱和度降低于94%,早期外周血白细胞计数增高>5.77×10的9次方/L,收缩压下降大于28mmHg,早期出现心率加快即大于103次/分,早期CT检查发现肺部多发小斑片影,及年龄大于46岁的患者,他们病情加重的风险可能更高。

“这6项指标的重要性从高到低排列,每项指标的权重也呈一定的递减趋势。”夏彦恺说,模型建立后的验证发现,模型的整体预测准确率为88.5%,重症患者预测准确率为83.2%,轻症患者预测准确率为92.9%。

夏彦恺介绍,前期做模型验证时,一位53岁的患者,血氧饱和度为94%,外周白细胞计数6.54×10的9次方/L,收缩压下降26mmHg,心率为104次/分,有多发小斑片影,经过模型预测,该患者转变为重症的可能性较大,而实际上,该患者最终也转为重症患者了。

“随着新的数据的加入,分析结果的作用会越来越大,因为模型本身也是不断迭代不断进步的。”彭志行介绍。

新冠肺炎临床转规辅助决策系统,微信截图

2月27日起,该预测模型嵌入了前方综合服务的微信公众号,并得到了南京邮电大学郭永安教授团队和江苏省人民医院信息处的支持,在江苏省人民医院援武汉医疗队队长、江苏省人民医院刘云副院长的推动下, 已在江苏救援队所在的武汉体育中心方舱医院正式投用,在李勇团队的努力下,部分患者开始输入自己的病情信息,医生在后台就能实时看到生成的预警指数。

“有些患者的症状可能不明显,但是身体指标却有一定风险,通过该系统,医生在查房时就能重点关注那些高风险的患者,当然最终也是给临床医生做参考的。”李勇说。

投入运行的微信公众号,如今更像一个医治患者的网上家园。除了辅助病情决策,心理健康状况自评、深度放松疗愈的音频、防疫科普知识、健康生活的膳食、运动小贴士,一应俱全。此前,李勇还联合救援队的心理咨询师申秀红,结合不同心理健康的评分等级,制定心理治疗方案。如果发现患者的心理评分有异常,心理咨询师也会给患者做心理“按摩”。“我们的初心就是治病救人,减少死亡率,保护人民的生命健康,同时也提高一线医务工作者的工作效率。”李勇说。